三下乡 | 走进希埠纪念馆, 探寻开平灰塑的坚守与发展

发布日期:2019-07-22浏览量:次

灰塑又称灰雕、灰批、雕花,被称为“屋脊上的艺术”,2015年成功被列入广东省第六批省级非物质文化遗产名录。

图一、图二:灰塑作品

2019年,中山大学新华学院榕树社会实践队来到广东江门开平市进行探析以开平灰塑为例的地方性非物质文化遗产的传承与发展的调研活动。开平灰塑作为岭南地区一种传统建筑装饰工艺在广东开平古村落碉楼上随处可见。正所谓:广东旅游看碉楼,传统文化品灰塑。

图三:我队队员来到希埠纪念馆

在2015年,灰塑成为广东省非物质文化遗产之后,李达维先生也成立了灰塑保护单位——开平市宗达灰雕中心,灰塑这一工艺品日益走进更多人的视野当中,坚定文化自信的步伐也越来越坚定。

图四:李达维先生介绍开平市宗达灰雕中心

2019年7月20日早上,我队走访了开平市锦湖村北闸里希埠纪念馆。一踏入希埠纪念馆,传统文化的气息扑面而来,该纪念馆是以灰塑技艺创始人李希埠命名。纪念馆内陈列了很多精美的灰塑作品。第四代传承人李达维先生先是带领我队成员参观了希埠纪念馆,并给我们讲述了灰塑的发展历程,以及每一个作品背后的故事。

图五、图六、图七、图八:参观希埠纪念馆

在李达维先生的一番精彩详尽的介绍后,我们了解到,灰塑艺术在明清年间已被大量用在普通民房墙上做装饰,成为了民间建造房屋的一项必备工序。在过去,灰塑只是作为谋生的一项手艺,而如今灰塑已成为开平文化的一张名片。随后,我们在希埠纪念馆对李氏灰塑世家的三代传承人分别进行了相关采访。

从清末民国年间到如今,李氏灰塑世家已传承至第五代。第三代传承人李进壬是灰塑工艺人李希埠的嫡长孙,他有幸获得父辈的教导,子承父业,曾参与了开平碉楼与民居的修复工作,担负起开平灰塑传承的重任,将该手艺传给下一代。

图九:我队队员在采访李达维先生

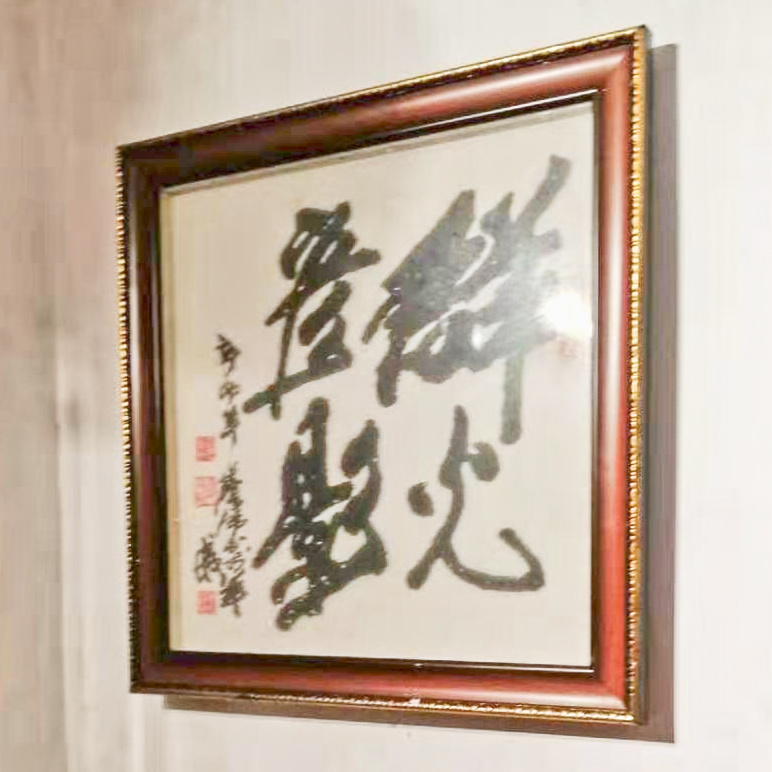

在灰塑传承的道路上,第四代传承人李达维先生潜心于传统手工艺的创作,更是首创了灰塑书法,将书法融进灰塑中,这一创举是李达维先生在对灰塑未来发展的一个新的探索。他说:“好的东西要保留,但创新必不可少,唯有传承与创新相结合,才能保持灰塑持久的生命力”。同时,李达维老师他希望能有越来越多的人加入到传承灰塑的队伍中来,唯有将传统工艺一代一代地传承下去,才能真正提高我们的文化软实力。

图十:灰塑书法作品展示

李达维先生的作品多次获得省级奖项,广受赞誉,但他不止于此,而是在灰塑创作上不断注入更多新的元素和构思,使灰塑焕发源源不断的活力。常言道:“高手在民间”,李氏灰塑传承人从“手艺人”到“守艺人”,是工匠精神的象征,更是不忘初心的体现。

图十一:李达维先生所获部分荣誉

第五代传承人李超颖受家庭艺术熏陶,深得祖父、父亲真传,继承父辈的风格,不断提升自己的书画技艺,他表示在学好专业知识的同时,也会将自己所学的专业知识融入到灰塑当中,对灰塑进行再创新,实现更大的超越。

图十二:采访第五代传承人李超颖

通过此次初步调研,我们对开平灰塑有了一定的了解。开平屋脊上的灰塑,形态优美,寓意深刻,如果说开平碉楼与村落是一袭华美的绸缎,那么灰塑无疑是锦上之花。但随着传统建筑业的衰退、建筑材料的更新,灰塑的传承也遇到过一定的困难与阻碍,我们都不希望这些带着时代标志的老手艺离我们渐行渐远,“所谓传承,传自历史,承自人心”,唯有初心,终得守艺。

图十三:合影留念

三下乡中国语言文学系榕树社会实践队供稿

文|叶苗苗

图|吴嘉慧、莫渝蔓

初审|杨帮琰

2019年7月20日

文|叶苗苗

图|吴嘉慧、莫渝蔓

初审|杨帮琰

2019年7月20日