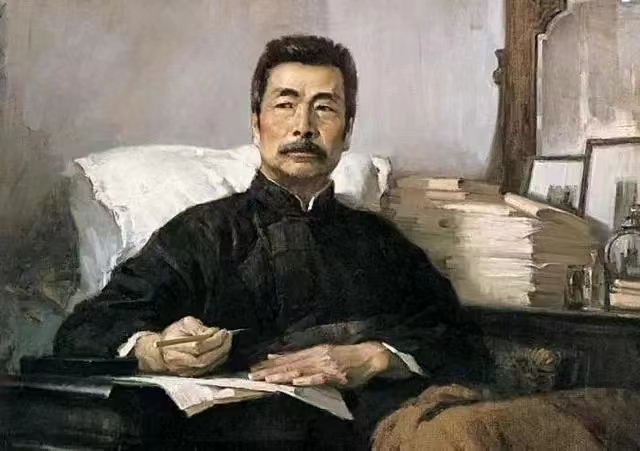

醉于荒唐,醒于浊世 ——鲁迅先生笔下的“疯人”形象

发布日期:2024-04-30浏览量:次

鲁迅先生笔下有许多“疯人”的形象。他们看似荒唐疯癫的人生,却隐藏着独醒于世的辛酸,唤醒了国人对真理的探索,对希望的追求。

“疯人”是时代变迁的先觉者。

提起“疯人”,最典型的便是《狂人日记》里的狂人。

在《狂人日记》中,狂人分析古往今来人吃人的事件,痛感周围人都已麻木接受,质疑“从来如此,便对么?”这体现了五四精神中“重新估计一切价值”的怀疑精神。

狂人思想独立,对他人言行充满怀疑,时时探究,不轻信他人,不恪守传统,有着自己的独立思考。狂人常言:“凡是需得研究,才会明白。”他从别村和古代吃人的事件推理得出“他们会吃人,就未必不会吃我。”的结论,体现他的探究精神。

狂人发出“救救孩子”的呼声。他的期望,是不要吃孩子,更是不要让孩子吃人。他的心中对破除封建枷锁,拯救人们自身,仍抱有希望。他批判吃人礼教,质疑封建思想,打破陈规,独立探索,希冀着一个不会吃人的更美好的世界到来,富有理想主义色彩。

狂人是个富有质疑、探究、独立精神且具有理想主义色彩的人物,在当时顺应了民主科学思想的潮流,折射先觉者们的进步意识。在风雨飘摇的民族危亡之际,中国的革命先辈们不断探索救亡图存之道,反思旧时代的落后,寻找新社会的出路。时代需要更多的“狂人”,用他们的“疯狂”砸碎旧思想的锁链,用他们的“疯狂”呼唤新思想的洗礼。

此外,“疯人”还有更丰富的内涵。

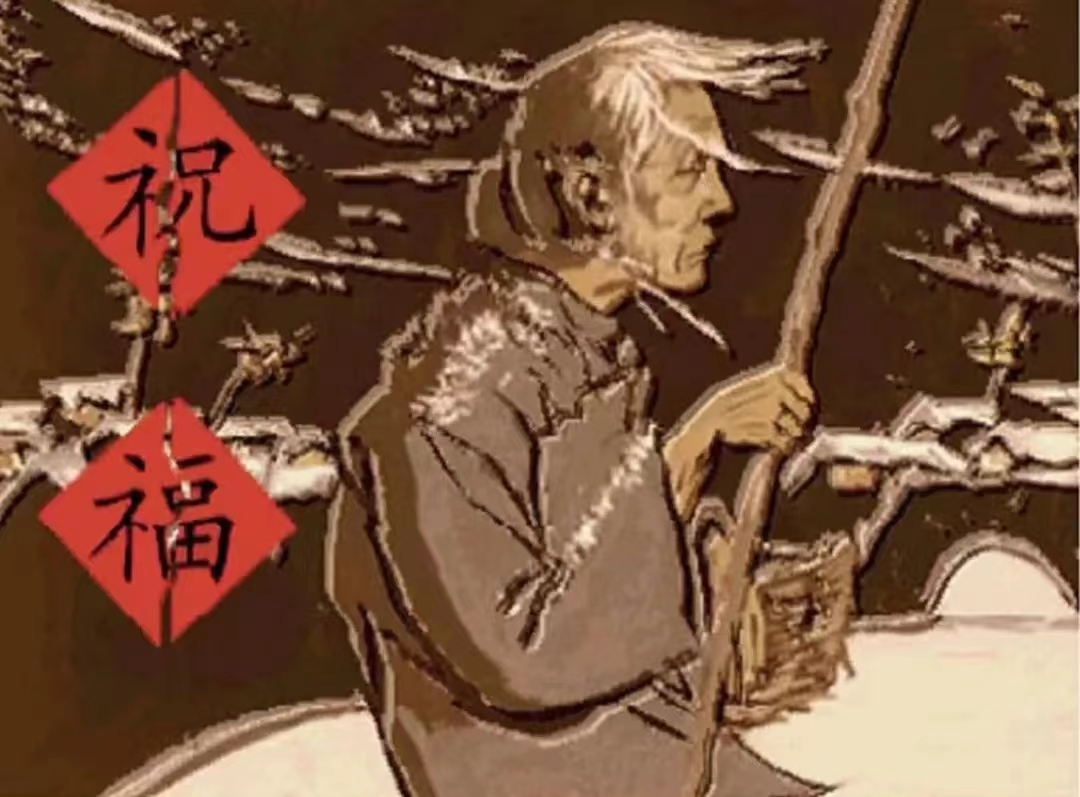

“疯人”是封建社会的受害者。《祝福》中的祥林嫂由一个勤奋踏实的妇女劳工沦落为街头乞丐,由神采奕奕变得浑浑噩噩,体现了封建神权和夫权对人,尤其是女性的压迫。再如陈士成和孔乙己,前者精神错乱失足溺亡,后者精神恍惚沉迷幻想,体现封建制度对知识分子的精神荼毒。![]()

“疯人”是敢于反抗的叛逆者。《长明灯》的“疯子”,执着于熄灭村民供奉以为神的长明灯,熄灭无果的情况下,他选择放火烧毁,这是他对封建文化的叛逆,是对封建统治的宣战。

“疯人”是黑暗世界的孤独者。魏连殳曾是一个怀抱理想的知识分子,最后却成为自己曾经厌恶的人,堕落腐败,沉迷声色,疯癫发狂,走向灭亡。在实现理想的道路上,阻挠者太多,同行者太少,容易使人陷入孤独与无助。他的悲剧映射了国民前进道路的艰难,警醒着一代知识分子坚定理想信念。

鲁迅先生对人民的苦难有着深刻的同情,对民族的危亡有着时代的担当,借“疯人”的刻画,发出思想解放的先声,呼吁有识之士坚定信念,为救国凝聚力量。时至今日,鲁迅先生及其笔下的“疯人”,仍启迪着我们思考人生,思考使命和担当。

面对不幸与不公,不做麻木的看客。我们的每一分热度,每一次发声,都可以成为揭露真相的武器,捍卫正义的力量。正如鲁迅先生所说:“有一分热,发一分光 ,就如萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。”

“疯人”醉于荒唐,醒于浊世,可怜,可敬。我们同情着受害者的悲惨与不幸,认识到先觉者的清醒和坚定,我们敬佩着叛逆者的勇气与智识,我们触动于孤独者的落寞与迷茫。与此同时,我们心中燃起了一把火,愿我们摆脱冷气,不断向上走。