学者讲坛 | 项裕荣:古代小说的主题累积性

发布日期:2018-11-10浏览量:次

为让新华学子了解古代小说的主题累积性,也为有意向报考广东技术师范大学硕士研究生的中文系学生提供深入了解的机会,我校特邀文学博士、广东技术师范大学文学与传媒学院副院长项裕荣教授开设讲座——“以《西游记》为例谈古代小说主题的累积性”。讲座由我校学科与科技管理处和中文系承办、中文系学生会协办,于2018年11月9日下午3:00在定静楼2-A302举办。本场讲座由我系宋俊华主任主持,系党总支副书记杨帮琰及麻涌一中的萧顺芸老师、李燕萍老师等9位嘉宾应邀出席。

图1 宋俊华主任致辞

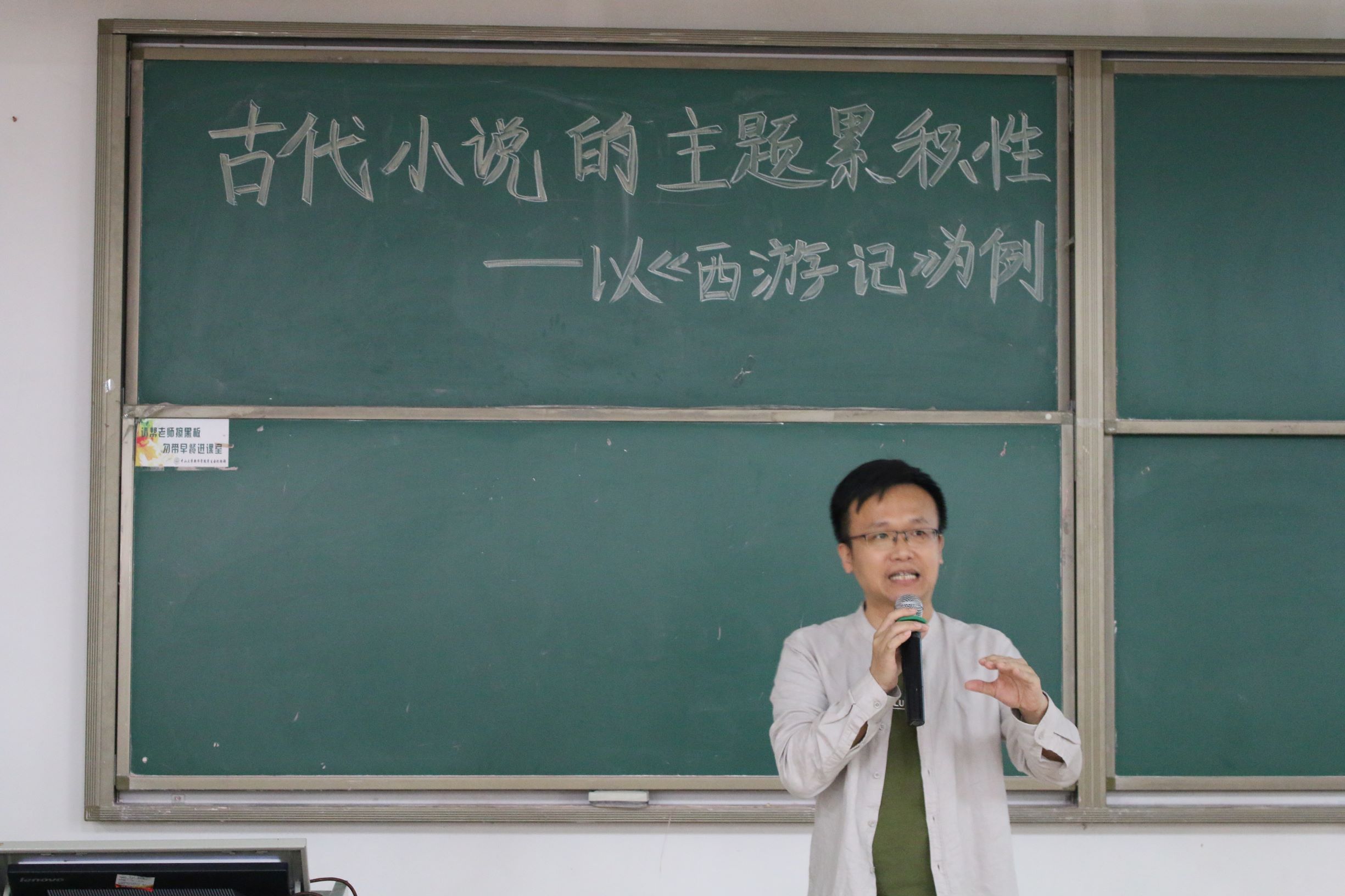

图1 宋俊华主任致辞 图2 项裕荣老师认真地讲课

图2 项裕荣老师认真地讲课《西游记》的主题是怎样演变的呢?首先,唐史中的玄奘西行靠的是一人的意志力。而到了宋代,玄奘西行已不再吸引人们,宋代民间小说关注的是一个人是否有本事,孙悟空的形象就是在这基础上发展的。比如,孙悟空性格张扬,在宋代,皇帝轻贤与文人梦想相挂钩,孙悟空大闹天宫是文人张狂的写照;再比如,宋人的话本中有英雄传奇与江湖侠义,孙悟空特别在乎江湖名声,因而“齐天大圣”的名号则经常挂在嘴边。孙悟空的形象价值非“佛”所能囊括,挑战一切权威,嫉恶如仇,同时,他也有着魔性。在明代,人们崇尚理学,当时出现了欲望的合理性以及童心说,这就有了猪八戒这一反映了俗世的形象。这其中也出现了反思,借此反映了明代社会皇帝无德与文人愤激。接着,项裕荣老师表明,《西游记》中唐僧代表着愿力,悟空代表着能力,八戒代表着欲力、现实,代表着对现世的批判。

图3-4 师生专心听讲

图3-4 师生专心听讲结合本场讲座内容,宋俊华主任提醒中文系学生不仅要把书读好,还要走向田野,了解民间的故事、传说,探求小说的历史痕迹。

图5 我系学生提出问题

图5 我系学生提出问题 图6 项老师与学生、麻涌一中老师交流

图6 项老师与学生、麻涌一中老师交流校记者站中文系分站供稿

文/文婷

图/蔡家怡

改/甘万怡

审校/李洁玲、杨帮琰

文/文婷

图/蔡家怡

改/甘万怡

审校/李洁玲、杨帮琰