聪明人需下“笨功夫” ——中文系举行2021级本科学年论文指导讲座

发布日期:2023-11-17浏览量:次

黑板上端正写着“21级本科学年论文指导讲座”,本次讲座的主讲人、中文系学科带头人张均教授正笔挺地站在讲台上,就本次讲座的主题“学年论文的选题与撰写”向同学们循循善诱地传授论文写作的相关方法和经验。

2023年11月15日下午四时整,副主任林玮老师走上讲台手持麦克风作开场白,向同学们强调了学年论文的重要性并介绍了主讲人张均教授。不多时,麦克风就轮换到了张均教授手中。

图1 林玮副主任为指导讲座作开场白

壹 学术写作训练的意义

张均教授开门见山地阐释了本次讲座的主题需要解决的两个问题,即“怎样写”和“有怎样的要求”。

图2 张均教授正在授课

首先,他强调了“学术写作”的概念,其实,作为大三学生之前曾经写过的书评就已经可以称作学术写作,只不过不够规范。写作训练和学术训练既密切相关又存在客观的差异,“百篇”更多地侧重在文字操练方面,从书评到学年论文到毕业论文,则更多着眼于学术训练。写作学术训练,有以理想和现实为划分的两个方面的目标。张均教授引用了国学大师陈寅恪先生的一段话来说明写作学术训练的理想目标:“自昔大师钜子,其关系于民族兴衰、学术兴废者,不仅在能承续先哲将坠之夜,为其托命之人,而尤在能开拓学术之区宇,补前修所未逮。故其著作可以转移一时之风气,而示来者以轨则也。”即,开拓学术之境域、弥补前人之研究、转移一时之风气。现实目标则体现为学生三个方面的能力:独立思考能力、逻辑分析能力、学术表达能力。这三个能力分别对应的要求是:表达自己独具慧眼的学术思考、把自己的学术思考具象为文章、使用详实的语言将其准确表达。

贰 论文的选题与提纲

一、论文选题的“小题大做”

“小题大做”的选题方法对应着“大题大做”的误区。正如胡适先生所说:“务精者每失之隘,务博者每失之浅,其失一也。”很多时候大视野不意味着做大题目,选题大而无当,有时正是因能力的缺失。“大题大做”易空泛,对于我们学生来说,张均教授更推荐专业方向而非博论方向,简单来说,就是要小、要专、要具体。但“小”的选题并不意味着浅薄的视野,张均教授用一个比喻说明了这个定义,他把“小题大做”的选题方法比喻为“开小口,望深光”。“望深光”即“看到远大的问题”。除了“微观”和“宏观”外,张均教授还提出了“中观”的概念,要求我们同学选取一个具体微观的事例,在就事论事的前提下,不局限于调查,更从中发现问题,深入研究。

彭玉平《信月楼论话》中提到:“前人论治学辄言:聪明人下笨工夫。此乃就聪明者而言,若自忖不够聪明,则尚须加多一倍甚至数倍笨工夫。比得笨工夫,方能留得天地供聪明驱遣。徒恃聪明者,吾未见其有真学问也。”张均教授说,一篇文章如果下了苦功夫,是一眼就能看出来的,最明显的特征便是它引用的材料。我们选题的时候要遵循材料优先原则,优先考虑包含丰富材料的选题。这些材料的内容包括但不限于实地调查、文史影像资料、背景材料、口述报告。周边文本材料丰富的选题更易拓宽论述空间,为论文的开展打下基础。姜亮夫先生把专攻某一课题比作“做桩”——在水里钉桩子,桩子钉稳了,以后漂过的东西就会在桩上绕住,越绕越粗。也就是说,做学问有了一块基地,一切都为它服务,这块地上就会结出硕果来。

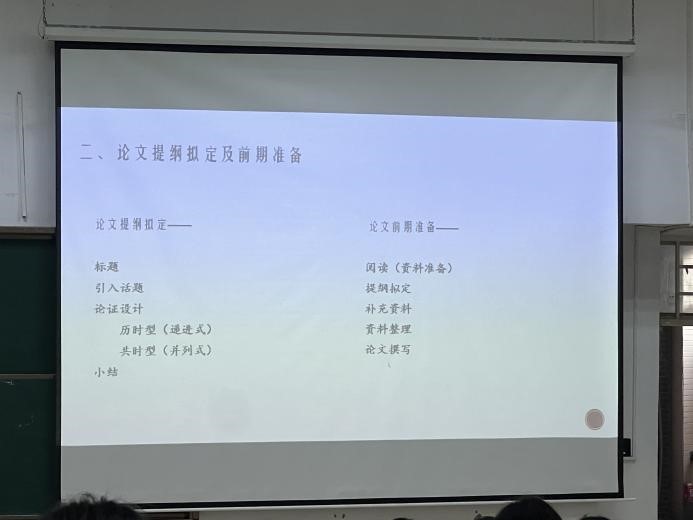

二、论文提纲拟定及前期准备

论文提纲的拟定分为标题、摘要、引入话题、论证设计、小结几个部分。

标题的拟定要包含“对象”和“问题”两个部分,且“对象”是“实”、“问题”为“虚”,达到让人眼前一亮的效果。

摘要则需要简明扼要地介绍文章的观点精华,重点突出文章“见人之所未见”的部分,忌出现常识性内容。

引入话题说明提出问题以及看问题的角度,重点关注“我要研究什么”和“是否有人关注该问题”。

论证设计分为递进式和并列式两种框架结构,但不论选择哪种,都最好分为三个部分来论述,每个部分起一个小标题,再依照层次设置三个分论点。

小结需要做到以小见大,总结且提升文章主题,不局限于文章所探讨的内容。

论文的前期准备的重中之重就是资料准备。阅读是资料准备的重要来源,假设我们研究某作家,我们就不得不去读该作家的作品以及相关论文。张均教授建议我们阅读有名的刊物如CSSCI期刊,更加注意被引用次数多或知名学者的文章。

图3 论文提纲拟定及前期准备

叁 论文的“双史意识”

一、文学史意识

研究一部作品,不仅要把它放在该作家的个人创作之中去观照,也要把它放在整个当代文学史乃至现代文学史的范围中去观照。作论文具有的宏观的眼光,需要长期的积累,不能孤立、抽象地看待研究对象。《胡适日记》中提到了杜威的做学问时使用的一个有趣的方法,叫做“祖孙的方法”。“他从来不把一个制度或学说看作一个孤立的东西,总把他看作一个中段:一头是他所以发生的原因,一头是他自己发生的效果;上头有他的祖父,下面有他的子孙。捉住了这两头,他再也逃不出去了!”

二、学术史意识

彭玉平教授曾指出:“若一篇论文注释文献皆为原典,则是对学术史之漠视(除此研究对象确无人关注外)。不知学术史,则创新云云实亦不知从何说起。若故意遮蔽学术史,则其学品亦似有亏。”张均教授提到,做学术研究讲究“左顾右盼”和“瞻前顾后”,偏重于学习一代一代学者如何研究,能够让我们顺着前人的脚步,创造出新材料、新观点抑或是新报告。

余论 “内”“外”互释之法

张均教授如是说:以我的感觉,若研读文本,除了一字一字深研文本、“沉潜含玩”(彭玉平语),把功夫做够外,还有一项可以倍增效力的功夫——即发掘“文本周边”的史料。比如,王安忆撰写《小鲍庄》,研究者的确可以仅据小说文本即可读出许多深意,但如果我们更多地去搜集些材料,一定是有益无害。如果能将这些“周边”材料与小说文本进行对读、互释,是否能更深人地理解小说的发生及内在的话语实践呢?如此,向“内”深入的文本解读能因“外部”材料的加持而更具历史的重量与可信度,原本游动在“周边”的外部材料也因“内”的映照而变成了有意义的材料。“内”“外”互释,可使论文本身兼具“聪明”与“笨功夫”。

讲座结束,林玮老师再次感谢了张均教授及各位老师的到场,并设置了学生提问的环节。张均教授为现场有疑问的学生答疑后,林玮老师对同学们提出了期望:希望各位同学在讲座之后好好消化内容,把接下来的学年论文写好。相信同学们在听完本次讲座后也受益匪浅,让我们期待张均教授本次讲座播撒的种子,能在同学们的论文中茁壮成长。

图4 张均教授回答学生的提问

校记者站中文系分站供稿

文 | 朱晴晴

图 | 梁蔼萁

初审 | 张汝君

复审 | 陈雨菲

终审 | 杨帮琰