喜报 | 中文系学子在第四届“记录乡土中国”暨2025寒假大学生民俗文化社会调查征稿活动中荣获三等奖

发布日期:2025-04-19浏览量:次

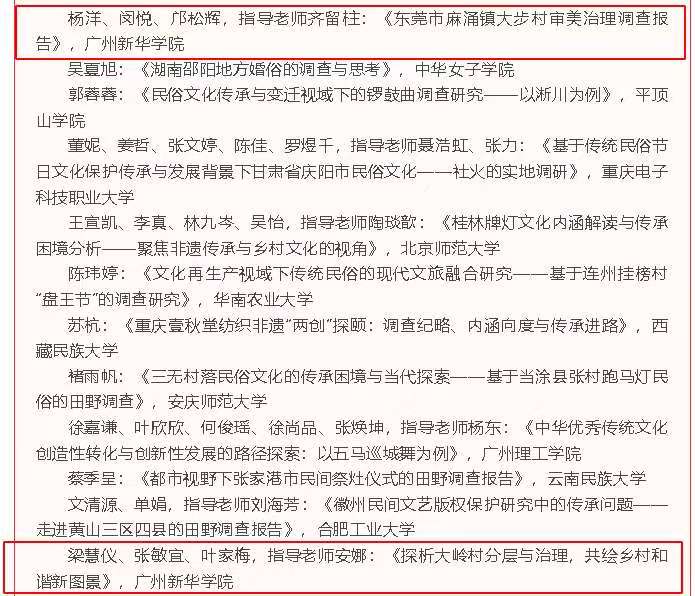

4月17日,由河南大学口头与非物质文化遗产研究中心、河南大学民俗学社、河南师范大学旅游文化协会、河南师范大学非物质文化遗产协会、信阳师范大学民俗学社联合主办的第四届“记录乡土中国”暨2025寒假大学生民俗文化社会调查征稿活动宣布评奖结果,广州新华学院中国语言文学系的学子们在经过激烈的角逐之后,从294份征集稿件中脱颖而出,荣获“乡土中国”大学生民俗文化社会调查征文三等奖。具体获奖情况见下:

作品一

东莞市麻涌镇大步村审美治理调查报告

作者:杨洋、闵悦、邝松辉

指导老师:齐留柱

图1 指导老师齐留柱(左五)参与大步村活动

东莞市麻涌镇大步村审美治理调查报告作品介绍

《东莞市麻涌镇大步村审美治理调查报告》是由2022级中文系杨洋、闵悦、邝松辉同学组成小队并完成的乡村实践调研报告。

审美治理是社会治理、文化治理的组成部分,是将审美和艺术作为一种智性活动织入“治理”的一种柔性管理方式。该获奖报告主要围绕大步村展开,通过文献资料调查、相关人员访谈、实地参与观察,较为系统地调研了大步村基础审美文化资源发掘、文娱审美实践、审美品牌打造、社区审美的管理机制、村民情感认同的塑造等,总结了审美治理的“大步经验”,即:村民自治以及政府机构共治相辅相成,村民自治的“大步巡游”“东壁社学”“龙舟竞渡”“粤剧社团演出”“大步村民俗文化节”等传统的民俗活动连接了传统和日常生活,建构了村民共享的社会记忆和精神信仰;政府机构组织推广落实的“香飘四季”品牌打造,“美丽庭院”“莞篮村BA”“新乡贤”等活动贯彻乡村文化振兴的国家战略,引导村民们形成了新的情感体验。自治与共治下的审美资源的整合、开发与创新,以“柔性”方式引导塑造了大步村在新时代的情感认同,对个体行为有了约束和规范,产生了约定的价值判断和价值取向,协助常规性治理维护了乡村的有序和稳定。同时,调研团队还对照调研了以其他村落的审美治理成效,对基层审美治理问题进行了更为普遍的分析,并梳理了基层审美治理与乡村振兴和“百千万工程”的相互关系。

图2 调研组成员调研进行中

作品二

探析大岭村分层与治理,共绘乡村和谐新图景

作者:梁慧仪、张敏宜、叶家梅

指导老师:安娜

图3 大岭村村落产业发展现状

探析大岭村分层与治理,共绘乡村和谐新图景作品介绍

《探析大岭村分层与治理,共绘乡村和谐新图景》是由2023级中文系梁慧仪、张敏宜、叶家梅同学组成的“岭上风华队”完成的乡村实践调研报告。该作品聚焦广州市番禺区大岭村这一千年古村落,探究在数字化时代背景下面临的分层现象与治理挑战,并提出相对应的解决措施。

调研团队通过文献研究、实地走访、问卷调查及深度访谈,系统梳理了大岭村的历史文化底蕴、人口结构、经济分层及现存问题。研究发现,村内存在收入差距显著、产业滞后、内生动力不足及基础设施薄弱等问题,根源在于传统发展模式与数字化浪潮的冲突。同时,报告重点呈现了大岭村依托数字化技术推动治理创新的实践,如产业升级、文旅融合、党建数字化平台建设及基础设施优化,为古村落焕发活力提供了可行路径。

作品创新性在于将传统村落保护与数字乡村建设相结合,提出“以数字赋能文化传承、以技术驱动产业转型”的治理思路,为同类乡村的振兴提供了理论参考与实践范本。

图4 大岭村景象

此次活动是对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神中关于文化传承发展要求的生动实践。它不仅是一次简单的征稿活动,更是一次意义深远的文化传承与交流行动。通过参赛同学们的笔下,我们看到了不同视角下的“乡土中国”,至此我国的文化魅力通过新的方式得以充分展现,唤起了公众对于传统节日文化的热爱与传承意识。在促进城乡文化交流共享的同时,助力乡村振兴战略在文化层面的深入实施,为乡村文化的振兴注入新的活力。

供稿 | 中文系记者站

文 | 尹舒凡、获奖调研组

图 | 获奖调研组

编辑 | 尹舒凡

初审 | 齐留柱、安娜

复审 | 尹舒凡

终审 | 杨帮琰