新华学者讲坛 | 得一时之兴会,留千古之文章——雍平谈《广州塔赋》《木棉赋》的创作经历

发布日期:2025-09-23浏览量:次

2025年9月22日,为引导我系学生从传统中汲取灵感,提升写作能力,激发学术研究的兴趣与思路,拓展学术视野,雍平教授受邀来到我系,于定静楼3-217为我系师生带来了一场主题为“得一时之兴会,留千古之文章--与师生分享《广州塔赋》《木棉赋》等作品的创作经历”的讲座。会议由我系副主任李铭建老师主持、部分教师代表及2023级、2024级学生代表约160人参加。

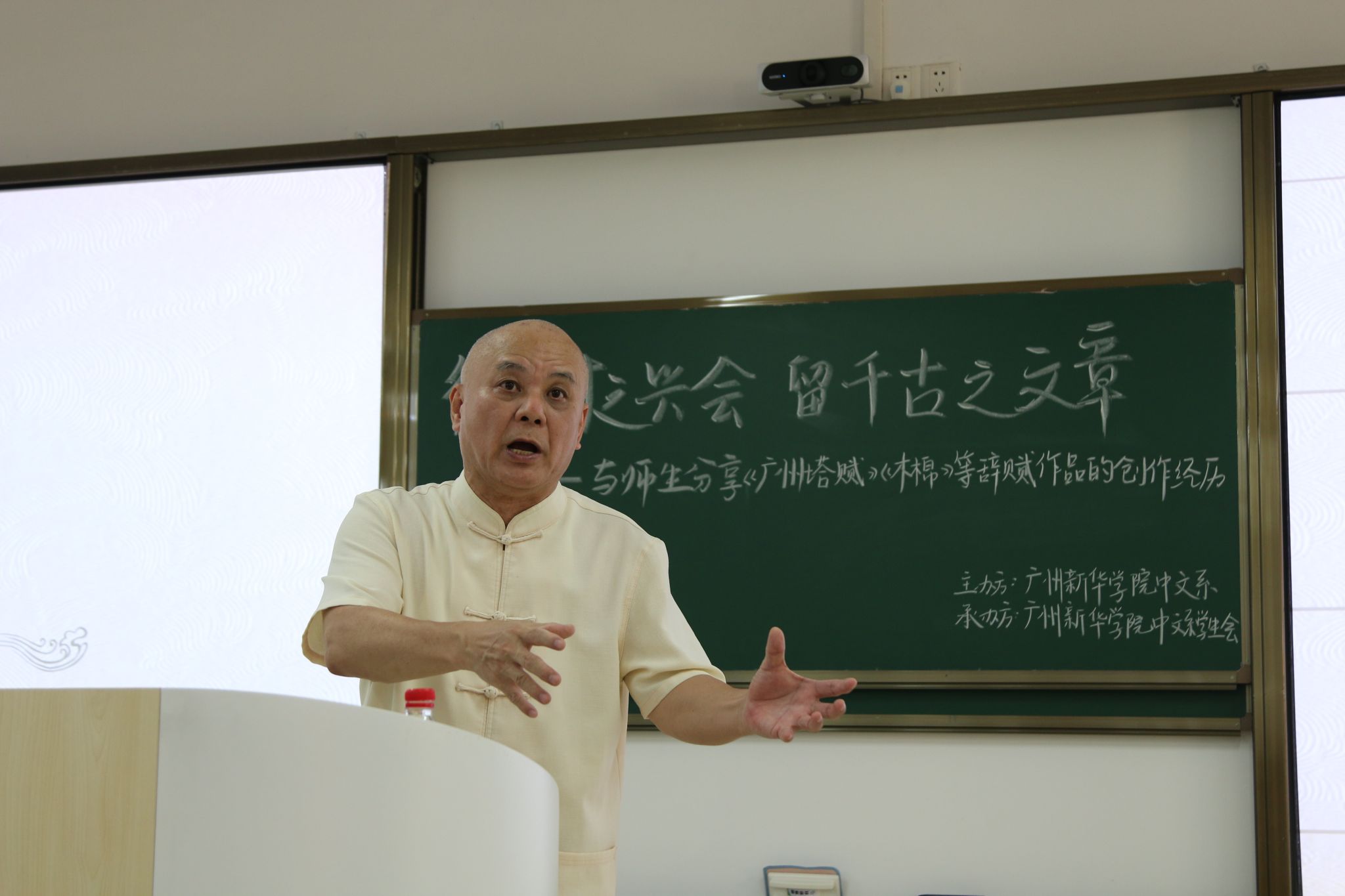

会议现场

嘉宾引荐,倾囊相授

在讲座开始之前,李铭建副主任主持并介绍了本次讲座的主讲人雍平——张九龄文化研究会文化总顾问。

李铭建副主任主持并介绍本次讲座主讲人

接着,在师生热烈的掌声下,雍平开始了他的分享。

雍平以其作品《广州塔赋》核心句“得一时之兴会,留千古之文章”为引,说明传统辞赋唯有关注过往人文历史,通惠于时即顺应时代,方能获得长久生命。随后,他从“标举兴会、舒文载实、述志言情、语言活化、归趣自得”五个方面,向师生分享了辞赋创作经历。

雍平介绍《广州塔赋》《木棉赋》创作经历

于标举兴会,他强调,文学创作需要一种“兴会”状态:外物触发浓厚意趣,心理感悟瞬间点燃灵感,从而情致高昂、自然天成。雍平回忆,自己当年以王勃为标杆,靠实地观察文物、沉浸感受,才写出经得起时间与读者检验的作品。接着他分别以《广州塔赋》中的“蛮腰绰约”和《木棉塔赋》的“势若烛龙奋起,形如火凤飞来”举例强调直觉与自由想象在辞赋创作中的核心作用;于舒文载实,他以司马相如辞藻过度堆砌、导致部分篇章冗杂多余为反面案例,提醒作家须承载真实情感与思想,力求诗文表达清晰;于述志言情,他强调要通过文辞表达个人志向、抱负、情感。告诉我们,作为一名作家,写作应成为个人志向、抱负与情感的出口,文章必须有鲜明风格。同时,他勉励同学们保持积极的入世心态,将高尚的家国情怀注入笔端;于语言活化,雍平提出通过重新组合传统词语,为古典辞赋注入新的生命力,使文字灵动鲜活;于归趣自得,则强调顺其自然,水到渠成,便可获得内在的旨趣与满足。

互动交流,答疑解惑

紧接着,在雍平的讲述中,不少同学踊跃提出问题,表达疑惑。面对同学们的提问,他十分耐心并详细地给同学们进行回答,给他们一些参考的建议和想法。

雍平与同学互动交流

谢丽欣同学向雍平进行提问

2024级谢丽欣同学请教雍平《木棉赋》的构思与布局。雍平讲解道,他创作时遵循“起承转合”之法:首先,于前半部分着力铺陈,描绘木棉的形态与色彩;进而,在中间段落收束聚焦,将精神内核集中升华;最终,在结尾处合拢全篇,使外在物象与内在神韵彼此呼应,实现文气贯通。

许佟怀同学向雍平进行提问

2024级的许佟怀同学询问雍平,对于像她一样希望用古典文学形式书写现代事物的同学们,有哪些入门方法可以借鉴。对此,雍平给出了建议。他强调,创作的关键在于“语言活化”,即不应仅仅模仿古人的表达方式和认知范畴。他还进一步举例说明:比如在描写现代建筑时,可以尝试将“钢筋水泥”这类典型现代意象融入诗词创作中,从而在古典形式与现代元素之间找到创新的结合点。

收获满载,砺砺前行

讲座最后,雍平和李铭建副主任就广州文化地标延伸到新华学院的文化地标,和师生开启了热烈讨论,雍平以《广州塔赋》《木棉塔赋》为例,让师生看到传统辞赋与当代大湾区对话的可能;大家带着“得一时之兴会,留千古之文章”的信念返程,立志把家国情怀写进未来的学术与写作。

大合照(讲座现场合影留念)

[附]主讲人信息:

雍平,别字右溪,又号溪叟、溪翁等,祖籍广东兴宁,世居广州。学者、诗人、训诂学家、辞赋家、书法家。

雍平出身书香门第,父亲是著名语言学家王力、岑麒祥的门下弟子。雍平幼承家学,未上过大学,以私塾方式求学于国内众多著名学者,有《殷鉴》《文心发义》《文心雕龙解诂举隅》等学术专著,文学作品有《雍子寓言》《广州塔赋》《韶阳楼记》等,其中《广州塔赋》广受赞誉,被誉为“广府文化自信之作”。此外,他还参与了中华诗词学会的发起工作,2013年担任中国丹霞山汉诗抡元大赛总评审。致力于岭南文化传承,曾参与“湾区诗会”等文化活动,推动广州打造“诗词之都”。2024年被广州市社科联聘为“广为人知”社科科普专家。

校记者站中文系分站供稿

文|徐欣蕊

图 | 梁慧仪、张敏宜

编辑 | 吴婉儿

初审 | 赖琳莹

复审 | 尹舒凡

终审 | 杨帮琰